楽園のコラム - Columns in Paradise -

スリランカ・インドを忙しく往復する日々を、

。

by 楽園の管理者

Vol. 33: 【記事掲載: Wedge ONLINE】【財政破綻国家スリランカを歩く(第6回)】かつて輸出量世界一“セイロン・コーヒー”のルネッサンス

Vol. 32:【コラム】IMF- 経済崩壊の劇薬 ① -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

Vol. 31:【コラム】スリランカが生む世界のアパレル -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

Vol. 30:【コラム】政治経済崩壊と憲法第9条 -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

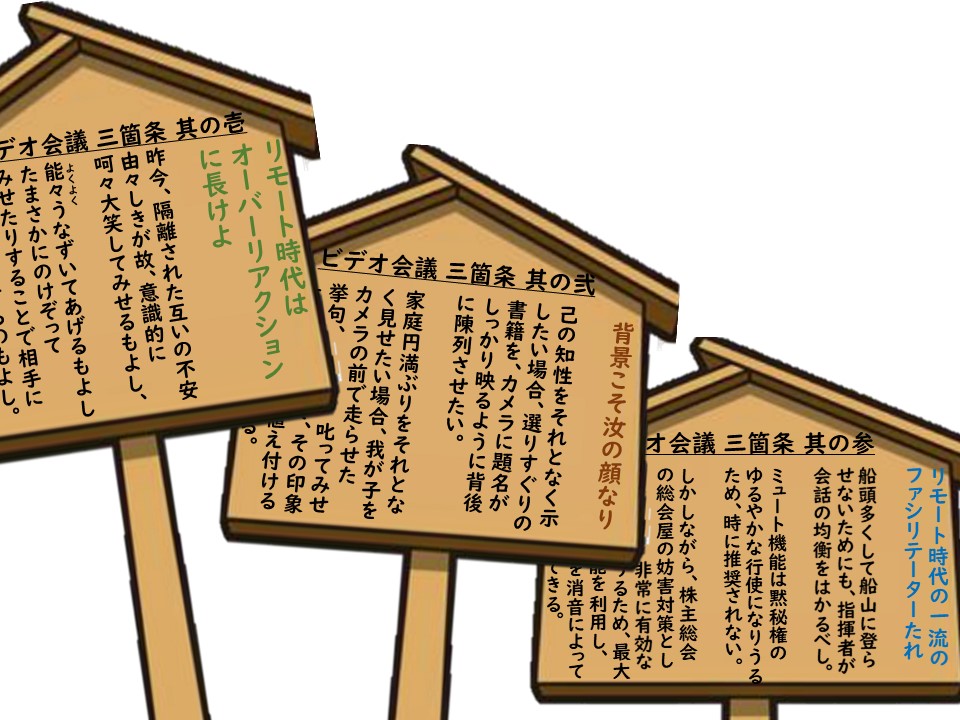

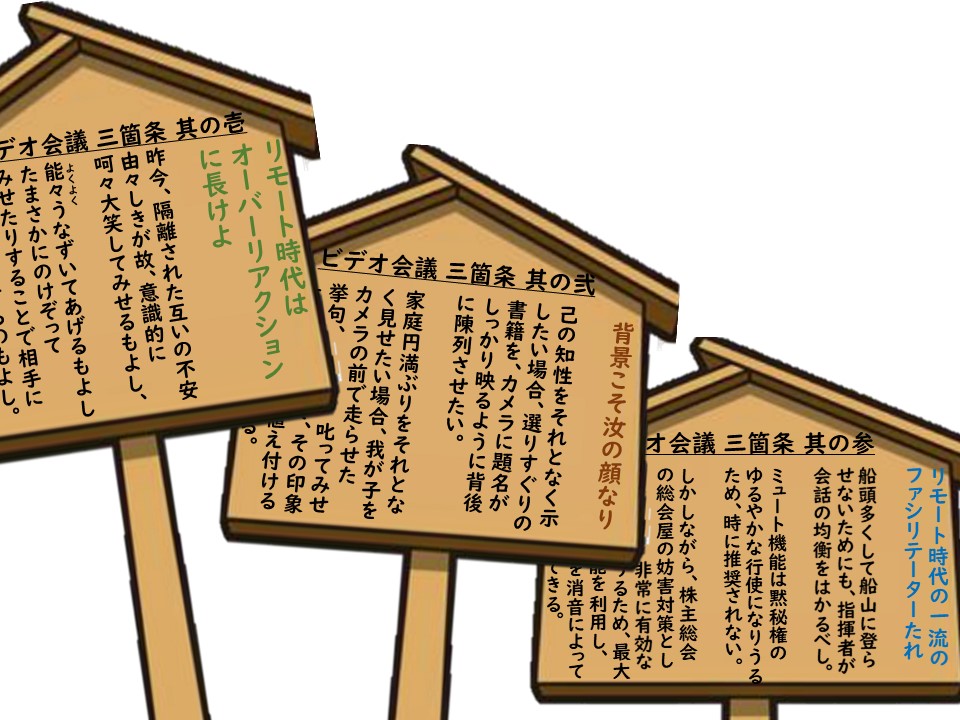

Vol. 29:【コラム】ビデオ会議時代の心得 -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

Vol. 28:【コラム】慶應義塾大学機関紙『三田評論』への寄稿 "熱帯の島でのとんだおせっかい" -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

Vol. 27:【コラム】海峡を渡っていた鉄道 -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

Vol. 26:【コラム】】「下から読み」のススメ? -スリランカ コンサルタントの会計税務よもやまメモ-

Vol. 25:【コラム】】「やらねばやられる、だからやる」 -スリランカ コンサルタントの会計税務よもやまメモ-

Vol. 33: 【記事掲載: Wedge ONLINE】【財政破綻国家スリランカを歩く(第6回)】かつて輸出量世界一“セイロン・コーヒー”のルネッサンス

【楽園のコラム Vol.33】

Uploaded on Feb 19th 2024

財政破綻国家スリランカを歩く(第6回) -かつて輸出量世界一“セイロン・コーヒー”のルネッサンス –

吉盛 真一郎

Managing Director

Vol. 32:【コラム】IMF- 経済崩壊の劇薬 ① -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

【楽園のコラム Vol.32】

IMF- 経済崩壊の劇薬 ①

-スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

吉盛 真一郎

Managing Director Uploaded on 7th May 2023

J. R.ジャヤワルダナ氏の石碑がある。第二次世界大戦後のサンフランシスコ講和会議にて、戦勝国による分割統治という制裁を受けるかもしれなかった戦犯日本に対してその罪を問わない旨の演説を行った(財務大臣時)。日本が悲惨な制裁をまのがれるきっかけのひとつとなったであろうこの逸話は両国において好意的に記憶されている一方、スリランカではこの大統領を語るとき、人々の否定的な追憶が混ざり合うのもまた事実だ。

J.R.ジャワワルダナ氏は、首相在任時の憲法改正によって自ら初の執行大統領に就任し、それまでの閉鎖経済からの市場開放、および輸出主導型工業化を推進するべく、それらを実現するために不可欠だったインフラ整備をおこなったが、結果的には、日本をはじめとする先進国からの工業製品輸入による深刻な貿易赤字と外貨準備高の枯渇をまねき、さらに民族間の深刻な内戦が勃発した際に、その鎮静化を目論みインドからの平和維持軍介入を受ける「インド・ランカ合意」を結んだことで、インドへの属国化を容認したと揶揄されたりもした。英領からの独立後の政体と国体の脆弱さの歴史は、決して浅くはないのだ。

2023年1月の会見でラニル・ウィクラマシンハ大統領は、来年度中にも予定されているIMF(国際通貨基金)からの2.9億ドルの融資取り付けを国際的な信用回復の呼び水とし、2022年4月の国家デフォルト宣言以来凍結されている日本のODA(政府開発援助)円借款プロジェクト等を2023年末までに再開する意向を示した。ODAにからむIMFの存在、これに似たような因果が約40年前にもあった。

1980年以降、スリランカは日本円を含む外貨建ての借款による大規模インフラプロジェクトを推し進めてきた。最近10年間ほどは、中国およびインドからの借款の割合が非常に大きくなったものの、2010年以前は、スリランカにとっての最大の2国間援助として日本のODAが大きな役割を果たしてきた。そしてそれは、IMFによる当時の緊急融資決定が大きく関係していたのだった。

2023年現在、経済崩壊中のスリランカが藁をもすがる思いで行っているIMFへの緊急支援要請だが、それは今に始まったことではなく、約3年前に実施された2020年の融資を含め実に16回ものIMF融資を受けてきた。1965年に第1回目の融資を受けてからというもの、55年間の歴史のうち実に33年間が、IMFによる経済再生プログラムの監督下に置かれている国がスリランカなのである。

さてODAとの関係だが、前述のジャヤワルダナ大統領時代の1983年に行われた当時9回目のIMF融資決定によって、スリランカ政府は一時的に国際的な与信を得ることができ、国内最長のマハヴェリ河流域の水力発電プロジェクトを中心とした各国の借款プロジェクトを次々と実行していった。

しかし、これらの政策はIMFの意図する経済再生プログラムとは方向性を異にしていたために、IMFからは不信を買ってしまうことになるという本末転倒、結局は開始後1年足らずで継続融資の中止決定がなされてしまった。その後も各国の大規模借款プロジェクト自体は進んではいったものの、プロジェクト契約時の発注金額の見積もりが甘かったものが多く、度重なる設計変更および予算上乗せを余儀なくされた。これがのちのちに、政府による借款返済計画を苦しめていくことになった。

この例に限らず、IMFとスリランカの歴史は、実りあるものとは程遠いものだった。昨年2022年9月に仮合意がなされたIMFによる実に17回目となる融資が、経済崩壊からの脱出の命運を握るといわれて久しいが、その受け入れ態勢が整わず、実に半年以上も融資が実行されていないという事実は、この国の歴史的体質が変わっていないことを示唆している。

政体を根っこから壊して再生させるほどの覚悟が為政者にない限りは、IMFの融資は,実りがなくなるどころか、中国の、ならぬIMF版「債務のワナ」ともいえる恐ろしい事態にスリランカが陥っていく可能性がある。そこで次回は、世界各国で過去に実施された、あるいは現在進行中のIMFによる支援プログラムの多難な例を見ていくことで、IMF融資受け入れ後のスリランカの行く末を占うことにする。

続く

Vol. 31:【コラム】スリランカが生む世界のアパレル -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

【楽園のコラム Vol.31】

スリランカが生む世界のアパレル

-スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

吉盛 真一郎

Managing Director Uploaded on 27th December 2022

気が付けばもう年末。コロンボ市内のショッピングモールは、2022年にこの国を襲った過去最大の経済危機の中にあっても華やかにクリスマスの装いを始めました。どこも地元の人たちで賑わっています。こういったモールは、原則として国内外に拠点があるブランド店やチェーン店の出店しか認められていない場合が多く、街の商店街のような掘り出し物の発見や、想定外の楽しみやおいしさに出会うことは少ないですが、一定レベル以上の安定した雰囲気を味わいに行くにはいいでしょう。

2022年はスリランカルピー安が急激に進みました。海外ブランドの衣料品などは、前年度比2倍以上の値段になってしまっています。政策によりVAT(付加価値税)の税率が今年5月に8%から12%、10月からは18%にまで跳ね上がったこともあり、物価の上昇はまだまだ続くでしょう。

ショッピングモールに陳列されている米国・英国・イタリア等の海外ブランド衣料品は、実はその辺のスリランカの山奥などで縫製・加工されていることがままあります。といっても模造品というわけではなく、正規の高品質製品としてそれぞれ本国へ出荷するべく工場生産され、厳しい品質検査合格後にブランドラベルや表示タグがつけられた最終製品は、スリランカ市場に出回ることなく、本国に輸出されるのです。それがまさに逆輸入、結局最も高価な海外ブランド製品に成り変わってスリランカの店に陳列されているの見ると、抗えない仕組みに対する忍びない気持ちと同時に誇らしい気持ちも湧くのです。

筆者がスリランカの山奥工事現場で暮らしていた頃、ダム湖のほとりに大きな縫製加工工場V.T Manufacturing Pvt. Ltd.がありました。毎朝7時半くらいになると、10数台の送迎バスが、若い女性工員さんたちを一斉に運んできます。7時50分には「始業10分前!」の勢いのあるアナウンスと国歌斉唱が外まで聞こえてくるので、なんだってこんな国の山奥でそんな厳格に工員さんたちを働かせているのかなーと思いながら、いつものんきに朝の散歩をしていたのですが、そこが世界に名だたるブランド製品が生み出されている現場だったとは、当時は気づきませんでした。

このような大規模縫製工場は、スリランカ内に700以上存在し、主要工場には最新技術機器が搭載されたイノベーションセンターが置かれ、各種有名ブランドの本国のトレーニングを受けた優秀なスリランカ人技術者たちによるデザイン開発が行われています。

スリランカのアパレル産業は、その父と呼ばれる米国人Martin Trustの投資によって約40年前にはじまり、現在、世界の有名ブランドと現地企業との合弁会社(JV)の数は20以上にものぼり、国内労働人口の15%に相当する99万人の雇用を生み、1986年以来輸出額において衣料品は全産業中首位(2021年は約45%)を保ち続けています。

スリランカの主要産業と言えば、紅茶・ゴム・ココナッツ、そしてこの高級衣料品と、この国に関わりのある方なら誰もが、ある程度の知識としてもっているはずです。農産品の類は普段あちこちで目にする機会があるので、実感が湧きやすいのですが、高級衣料品は、直接国内市場に出回ることはないため、その実態について一般市民も知る機会がほとんどなく、紅茶のように工場見学ツアーが大々的に組まれたりもしないためにもちろん外国人にとっても未知の世界です。

コロンボ郊外のマハラガマに、Universal Label Pvt.Ltdという会社があります。全国に点在する大規模縫製加工工場から衣料製品を受けて、ブランドラベルや表示タグの印刷と貼付けを行う会社です。ラベル・タグ類がつけられて最終製品化されたものは、経済特区(EPZ)にある縫製加工会社の集積場に納品され、輸出を待つことになります。今回、このUniversal Label社を訪問してみました。

同社は、スリランカからの輸出先第2位である英国のブランド衣料品を主に扱っており、ドイツ製やスイス製の印刷加工機械を駆使して、ラベル・タグ類の生産と貼付を請け負っています。

とくに目を引いたのは、出荷前の検品作業が全て女性たちの手で行われていることです。情報通信革命の波で、伝統的な単純作業に携わる女性達は減少の一途をたどっているものの、国内アパレル業界に関わる約240万人の雇用の実に78%は女性が占める(2021年時点)ことを考えても、世界の有名ブランドの品質を支えているのは、この女性達の繊細な感覚と忍耐力に他なりません。

2019年にインドに進出した日本のユニクロ(フーァストリテイリング社)が、主力製品をバングラディシュの工場で生産しているように、外資の大量生産工場は中国や東南アジア等のかつて低原価・低人件費が見込めた国から、現在それが見込める南アジアへのシフトが加速しています。もちろんそこにスリランカも含まれるのですが、同国民一人当たりのGDPが南アジア中最も高いことが示唆するように、バングラディシュ等にくらべると、世界の有名ブランドのアパレル請負産業がスリランカにおいて、製造原価や人件費面での優位に立つことはできないといわれています。が、前述したように約40年前からの歴史的経緯もあり、品質管理については、他の追随を許さない水準を保ち続けており、それこそがスリランカに工場をもつことの最大の利点になると、前出のUniversal Label社の取締役Shanil Kulatilake氏の言葉には強い誇りが込められていました。

ちなみにバングラディシュのチッタゴン港からの欧米へのアパレル製品輸出は、その約40%がトランシップ(船間の積み替え)のためにスリランカのコロンボ港を経由します。これは、チッタゴン港は水深が浅く、小型・中型船しか入港できない為、水深に恵まれているコロンボにて長距離輸送用の大型貨物船に積み替える必要があるためです。しかし2022年4月前後に始まったスリランカの経済崩壊時には、コロンボ港でのトランシップの際に活躍する大型トラックなどの燃料が枯渇し、バングラディシュ発の衣料品が同港で滞留してしまうことが大きな問題となりました。これによりもちろんスリランカ自体の輸出機能も一気に停止してしまいましたが、スリランカが現在も続く政治経済の危機を乗り切ることができれば、インドやバングラディシュのように日数と費用を要する他港でのトランシップに依存する必要がない分、アパレル業界においても南アジアでの優位性を発揮することができるはずです。 (おわり)

Vol. 30:【コラム】政治経済崩壊と憲法第9条 -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

【楽園のコラム Vol.30】

政治経済崩壊と憲法第9条

-スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

吉盛 真一郎

Managing Director Uploaded on 26th March 2023

スリランカの民間のバスの運転台付近が面白い。だいたいが仏陀とヒンドゥ由来の神々の電動パネルを掲げ、パチンコの大当たりのようにチカチカ輝いている。なかには仏殿を模したような凝ったつくりの運転席まわりを見かけることもある。

そういう「改造模範バス」に限って、他のバスとの暴走レース、急アクセル急ブレーキによって体の不自由な人々へ無情のバリアが強いられ、悩みは深い。公共交通の原理が働いていない我執我欲の運航ダイヤや、横柄に客を詰め込んで切符を一切切らずに金だけを徴収していく無能な仕組みは、社会科見学にもぴったりだ。

とくに無秩序状態なのはコロンボの138系統路線である。多分、まずはこういう慣習や仕組みの撲滅が始まれば、徐々に民度が底上げされ、ひいては政治モラルもあがることと思う。

「国は、仏教を何よりも最優先させ、その保護と原理の推進を行う義務がある。」これは1978年に制定されたスリランカの新憲法第9条の条文である。幾億の矛盾がはびこる世にあって、建前(そう決まっているからヨ)と本音(そうはいってもネ)の間を無意識に行ったり来たりするのが愚かな我々なのだが、2022年のスリランカの政治経済崩壊時に露呈した国の本性・品格と、最優位である仏教の教義内容のあまりの乖離には舌を巻く。

第9条といえば日本国憲法のそれも建前と本音の同居の代表格だ。軍隊を持ってはいけない国の軍事費が世界第9位であるのも、仏教を実質的な国教とする国のトップから草の根にいたるまで、お釈迦様の教えにきわめて不忠実であるもの、矛盾ということでは変わらない。 (おわり)

Vol. 29:【コラム】ビデオ会議時代の心得 -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

【楽園のコラム Vol.29】

ビデオ会議時代の心得へ

-スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

吉盛 真一郎

Managing Director Uploaded on 25th March 2023

Vol. 28:【コラム】慶應義塾大学機関紙『三田評論』への寄稿 "熱帯の島でのとんだおせっかい" -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

【楽園のコラム Vol.28】

Uploaded on 11th March 2023

慶應義塾大学機関紙『三田評論』への寄稿 “熱帯の島でのとんだおせっかい”

リンクはこちら

https://www.mita-hyoron.keio.ac.jp/crossroads/202303-1.html

吉盛 真一郎

Managing Director

Vol. 27:【コラム】海峡を渡っていた鉄道 -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

【楽園のコラム Vol.27】

海峡を渡っていた鉄道 -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

吉盛 真一郎

Managing Director Uploaded on 30th October 2022

国境カーテン

2022年は仕事の関係上、スリランカのコロンボと南インドのチェンナイを行ったり来たりしていますが、知って慣れていくほどに、互いに別次元の世界であることを実感します。たった60分の飛行時間では心の切り替えが間に合わないほどです。いつも到着後すこしの間は、どちらに居てもめまいを覚えます。

時空の分断力。天から垂れ下がる国境カーテン。大陸横断の壮大な国内移動よりも、海峡のあっち側に渡るだけの国際移動のほうが、より多くの異質さに出会います。しかし国境は絶対というわけではありません。そもそもセイロン島イコールひとつの国だった時代はほとんどありません。

はるか紀元前3世紀から1600年間以上にもわたって、一体誰のものだかわからなくなるくらいの領土争いが、島内や南インド圏の王朝によって繰り広げられました。その後、西洋の侵略による約450年間の帝国支配を経て、ようやく島の独立を勝ち得た最後の70年間だけ、スリランカとして存在しているのです。涙の雫のようなかたちをしたその国境線は永遠に守られてゆくことなどないのです。

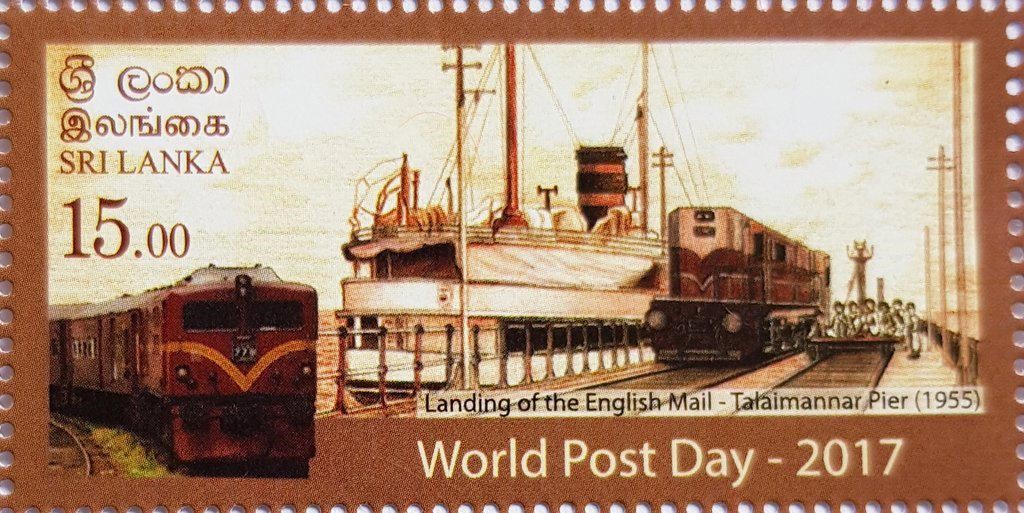

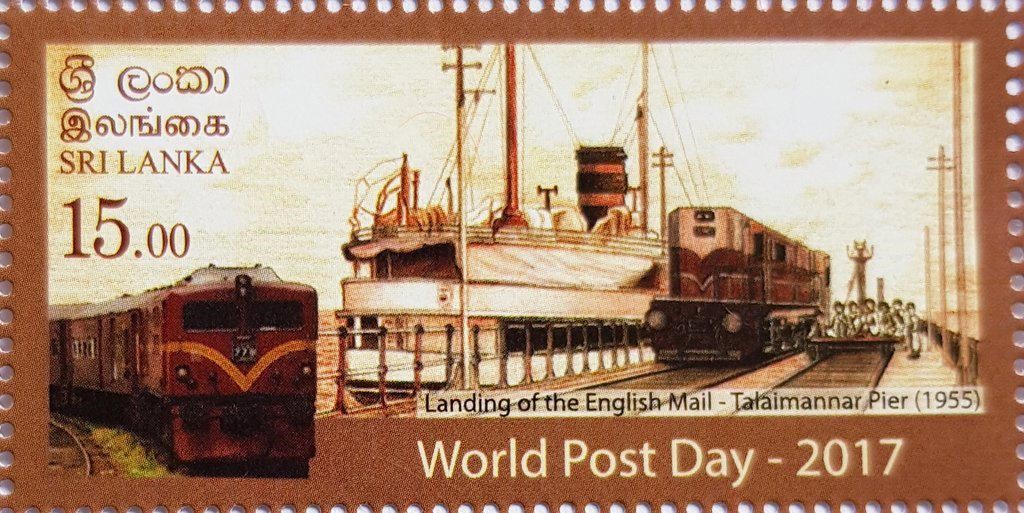

海峡を渡っていた鉄道

インドとセイロン(今のスリランカ)が大英帝国からそれぞれ1947年と1948年に独立する前までは、セイロン国内の卸売業の90%、小売業においては40%がタミルナドゥ州やケララ州のインド人商人によって牛耳られていました。各種事務系の分野でも1950年代、その雇用の約半数は非多数派のタミル人によって占めらていたという当時の報告書があります。これには1915年に両国間を結ぶ海峡鉄道が建設されたことが大きく関係しています。

それ以前は、英領インド帝国から大量の労働者を移送するために船が使われていました。セイロンの紅茶プランテーションでの慢性的労働力不足を補うためです。それは南インドのトゥティコリン港とセイロンのコロンボ港の間のポーク海峡の荒れ狂う波の中を約22時間費やしての、非常に困難な船輸送でした。

1870年代大英帝国政府は、両国から突き出た半島をつなぐ国境鉄道橋を架ける計画を策定しました。しかし莫大な予算を要するこの案は結局却下されてしまいました。それでも冒頭の写真にあるインド側の半島の先端までの海上鉄路(Pamban Bridge: 現存)は造られました。セイロン島側も半島鉄路が敷設されました。その間の24kmの海峡間は、蒸気船を運行させ、列車を桟橋に横付けにして入出国審査と乗り換えが円滑に行えるようにしました。

かくして実質的に直通でマドラス(現在のチェンナイ)からコロンボまでの乗車が可能になる、いわゆる”Boat Mail(直訳すれば船付きの郵便列車)”が1915年に実現し、双方の交易と人的移動がますます盛んになったのです。

再び、なるか

しかし両国の独立後も存続したこの海峡鉄道も1964年に廃線となりました。サイクロン(強い熱帯低気圧)の猛威によって、インド側半島の最果ての村Dhanushkodiが、鉄道客100名の犠牲とととに壊滅し廃墟となってしまったのです。ただ、前述したインド側の海上鉄路は今も使われており 、鉄道ファンの憧れのスポットとなっています。スリンランカ側も内戦時代に破壊されたマンナール島への橋が日本のODAによってマンナール大橋(道路橋)として2010年に生まれ変わり、別ルートで鉄道も復活し、両国の半島の距離は再び限りなく近づいていると言えます。

以上

Vol. 26:【コラム】】「下から読み」のススメ? -スリランカ コンサルタントの会計税務よもやまメモ-

【楽園のコラム Vol.26】

「下から読み」のススメ? -スリランカ コンサルタントの会計税務よもやまメモ-

吉盛 真一郎

Managing Director Uploaded on 30th October 2022

以前、インドの国内便の機内で日本の文庫本を読んでいるとき、隣席の熟年インド人男性に、「お前のその文字は、下から読み上げるのか、それとも上から読み下げるのか。」とちょっと居丈高に問われ、「あまりに不躾だ。からかう気なのか。」と憤慨したことがありましたが、後で調べると、書字方向が縦の国は世界的にも珍しいようで、熟年インド人男性の素朴な疑問だったことがわかりました。

書字方向とは全く別の話ですが、『決算書は「下」から読む、が正解!』 (前川修満 著 SB新書) という書籍があります。ある意味においては、作り手目線でつくられているともいえる財務諸表は、下から読む(最終ページから読むという意味ではなく、それぞれの表の総計や、各項目の小計等から、推論を組み立てていき、全体の状況を判断する)ことを薦める内容なのですが、もっともなことです。

会計監査の結果として出来上がる監査報告書も、とくに起承転結に満ちた構成になっているわけではないので、クライマックスを期待して1ページ目から最終ページ目まで読み進めていく必要は全くなく、読む人にとって重要な情報をうまく釣り上げていくことこそが肝要だと言えます。

さらに全く別の話になりますが、落ち着きのない性格かつ、読書のスピードが遅い筆者(序章担当)は、ある程度長いコラム等に遭遇して「面倒だなー」と感じた時は、まず、一番下の段落から読んでしまい、わけもわからぬまま、一応「読んだ気」になっておいてから、そこから逆さ読みしていったり、今度は上から読み下げていったり、上往下往しているうちに気づいたら全部を読み終えている、という不埒な方法をとっています。そして仕上げにざっと上から総括読みしてシメます。心理的なごまかしにすぎないのですが、有効な人には有効かもしれません。

本章が佳境に迫る、結構下の方の内容が一番重要であるのは、まさにこのコラムがそうですので、ぜひ毎回、上はトバしてでも最後の方から読んでいただきたいと思います。

以上

Vol. 25:【コラム】】「やらねばやられる、だからやる」 -スリランカ コンサルタントの会計税務よもやまメモ-

【楽園のコラム Vol.25】

「やらねばやられる、だからやる」

-スリランカ コンサルタントの会計税務よもやまメモ-

吉盛 真一郎

Managing Director Uploaded on 28th October 2022

「やるしかない」

平和ボケの学生時代、格闘技系運動部を引退した時にしみじみと感じたことは、「 “今日こそは大ケガをするかもしれない” という不安にかられて道場へ向かい続ける日々から、これで解放されるんだな。」 ということでした。人一倍臆病だった筆者は、日々の練習ですらそんな調子でして、それでもなんとか4年間部活動を続けられたのは、その節目節目で「試合」という、勝利に飢えた対戦者の待つ合法的な暴力の檻に、〇月〇日〇時頃、1回につきたった2分間だけだが放り込まれることが予定されていたからに他なりません。「腕っぷしを証明するために戦う」なんていうのは、筆者に限っていえば全くあてはまらず、「弱いと思われたくないから、むりやり恐怖を設定してでも、闘う場になんとか立ってみせる」といった歪みきったものでした。所詮は学生アマチュア達のままごとに過ぎなかったのですが、たった2分間であっても、死んだ気になって向かってくる相手にやられるがままになっていたとしたら、人間はあっという間に死んでしまいますから、それは人生の有事の状態だったのです。

「やらねばやられる」

有事の状態、といってもいわば平時の有事、漫画家が全国のファンの待つ週刊連載の原稿をオトす(締め切りに間に合わずに掲載されない)かどうかの瀬戸際に立たされるような場合もありますし、あるいは有事中の有事、人に手を上げたこともない市井の人達、例えば自分の妻や恋人たちの目の前に、戦火の中の敵兵がついに立ちふさがる絶望の瞬間もあります。その土壇場で漫画家は脅威の描き上げを見せてついに校了してしまうかもしれない一方、戦火の妻や恋人たちは、最期の徒手空拳、コーラの火炎瓶があれば敵兵めがけて投げつけてしまう不幸があるだろうことを思うと、左胸のあたりがどうしようもなく疼くのです。

「だからやるしかない」

「なんだよーもっとはやくアナウンスしろよー、関係者をかなり焦らせてしまったじゃないかー。」、インドの各種コンプライアンス(税務申告・法定会議の開催等)の期限日は、結構な頻度で延期発表されることが多いのですが、その当局発表が期限当日になってなされることもままあります。そこでいちいち寿命が縮む思い+(プラス) 解放感を味わう=(イコール) インドの手のひらで見事に踊らされている、という図式です。追い詰められてはじめて人は動き出す、、締め切りがふと消えてしまうと、それまでの追われていた日々がいかに美しく輝いていたかに気づくのですが、そんなドラマはいらないから、締め切り対策は平時から予定しておきましょう、というお話です。以上

Vol. 32:【コラム】IMF- 経済崩壊の劇薬 ① -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

Vol. 32:【コラム】IMF- 経済崩壊の劇薬 ① -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

Vol. 31:【コラム】スリランカが生む世界のアパレル -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

Vol. 30:【コラム】政治経済崩壊と憲法第9条 -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

Vol. 29:【コラム】ビデオ会議時代の心得 -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

Vol. 28:【コラム】慶應義塾大学機関紙『三田評論』への寄稿 "熱帯の島でのとんだおせっかい" -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

Vol. 27:【コラム】海峡を渡っていた鉄道 -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

Vol. 26:【コラム】】「下から読み」のススメ? -スリランカ コンサルタントの会計税務よもやまメモ-

Vol. 25:【コラム】】「やらねばやられる、だからやる」 -スリランカ コンサルタントの会計税務よもやまメモ-

Vol. 32:【コラム】IMF- 経済崩壊の劇薬 ① -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

【楽園のコラム Vol.33】

WIMF- 経済崩壊の劇薬 ①

-スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

吉盛 真一郎

Managing Director Uploaded on 7th May 2023

神奈川県鎌倉市の高徳院大仏殿の裏に、スリランカの元大統領J. R.ジャヤワルダナ氏の石碑がある。第二次世界大戦後のサンフランシスコ講和会議にて、戦勝国による分割統治という制裁を受けるかもしれなかった戦犯日本に対してその罪を問わない旨の演説を行った(財務大臣時)。日本が悲惨な制裁をまのがれるきっかけのひとつとなったであろうこの逸話は両国において好意的に記憶されている一方、スリランカではこの大統領を語るとき、人々の否定的な追憶が混ざり合うのもまた事実だ。

J.R.ジャワワルダナ氏は、首相在任時の憲法改正によって自ら初の執行大統領に就任し、それまでの閉鎖経済からの市場開放、および輸出主導型工業化を推進するべく、それらを実現するために不可欠だったインフラ整備をおこなったが、結果的には、日本をはじめとする先進国からの工業製品輸入による深刻な貿易赤字と外貨準備高の枯渇をまねき、さらに民族間の深刻な内戦が勃発した際に、その鎮静化を目論みインドからの平和維持軍介入を受ける「インド・ランカ合意」を結んだことで、インドへの属国化を容認したと揶揄されたりもした。英領からの独立後の政体と国体の脆弱さの歴史は、決して浅くはないのだ。

2023年1月の会見でラニル・ウィクラマシンハ大統領は、来年度中にも予定されているIMF(国際通貨基金)からの2.9億ドルの融資取り付けを国際的な信用回復の呼び水とし、2022年4月の国家デフォルト宣言以来凍結されている日本のODA(政府開発援助)円借款プロジェクト等を2023年末までに再開する意向を示した。ODAにからむIMFの存在、これに似たような因果が約40年前にもあった。

1980年以降、スリランカは日本円を含む外貨建ての借款による大規模インフラプロジェクトを推し進めてきた。最近10年間ほどは、中国およびインドからの借款の割合が非常に大きくなったものの、2010年以前は、スリランカにとっての最大の2国間援助として日本のODAが大きな役割を果たしてきた。そしてそれは、IMFによる当時の緊急融資決定が大きく関係していたのだった。

2023年現在、経済崩壊中のスリランカが藁をもすがる思いで行っているIMFへの緊急支援要請だが、それは今に始まったことではなく、約3年前に実施された2020年の融資を含め実に16回ものIMF融資を受けてきた。1965年に第1回目の融資を受けてからというもの、55年間の歴史のうち実に33年間が、IMFによる経済再生プログラムの監督下に置かれている国がスリランカなのである。

さてODAとの関係だが、前述のジャヤワルダナ大統領時代の1983年に行われた当時9回目のIMF融資決定によって、スリランカ政府は一時的に国際的な与信を得ることができ、国内最長のマハヴェリ河流域の水力発電プロジェクトを中心とした各国の借款プロジェクトを次々と実行していった。

しかし、これらの政策はIMFの意図する経済再生プログラムとは方向性を異にしていたために、IMFからは不信を買ってしまうことになるという本末転倒、結局は開始後1年足らずで継続融資の中止決定がなされてしまった。その後も各国の大規模借款プロジェクト自体は進んではいったものの、プロジェクト契約時の発注金額の見積もりが甘かったものが多く、度重なる設計変更および予算上乗せを余儀なくされた。これがのちのちに、政府による借款返済計画を苦しめていくことになった。

この例に限らず、IMFとスリランカの歴史は、実りあるものとは程遠いものだった。昨年2022年9月に仮合意がなされたIMFによる実に17回目となる融資が、経済崩壊からの脱出の命運を握るといわれて久しいが、その受け入れ態勢が整わず、実に半年以上も融資が実行されていないという事実は、この国の歴史的体質が変わっていないことを示唆している。

政体を根っこから壊して再生させるほどの覚悟が為政者にない限りは、IMFの融資は,実りがなくなるどころか、中国の、ならぬIMF版「債務のワナ」ともいえる恐ろしい事態にスリランカが陥っていく可能性がある。そこで次回は、世界各国で過去に実施された、あるいは現在進行中のIMFによる支援プログラムの多難な例を見ていくことで、IMF融資受け入れ後のスリランカの行く末を占うことにする。

続く

Vol. 32:【コラム】IMF- 経済崩壊の劇薬 ① -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

【楽園のコラム Vol.32】

IMF- 経済崩壊の劇薬 ①

-スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

吉盛 真一郎

Managing Director Uploaded on 7th May 2023

神奈川県鎌倉市の高徳院大仏殿の裏に、スリランカの元大統領J. R.ジャヤワルダナ氏の石碑がある。第二次世界大戦後のサンフランシスコ講和会議にて、戦勝国による分割統治という制裁を受けるかもしれなかった戦犯日本に対してその罪を問わない旨の演説を行った(財務大臣時)。日本が悲惨な制裁をまのがれるきっかけのひとつとなったであろうこの逸話は両国において好意的に記憶されている一方、スリランカではこの大統領を語るとき、人々の否定的な追憶が混ざり合うのもまた事実だ。

J.R.ジャワワルダナ氏は、首相在任時の憲法改正によって自ら初の執行大統領に就任し、それまでの閉鎖経済からの市場開放、および輸出主導型工業化を推進するべく、それらを実現するために不可欠だったインフラ整備をおこなったが、結果的には、日本をはじめとする先進国からの工業製品輸入による深刻な貿易赤字と外貨準備高の枯渇をまねき、さらに民族間の深刻な内戦が勃発した際に、その鎮静化を目論みインドからの平和維持軍介入を受ける「インド・ランカ合意」を結んだことで、インドへの属国化を容認したと揶揄されたりもした。英領からの独立後の政体と国体の脆弱さの歴史は、決して浅くはないのだ。

2023年1月の会見でラニル・ウィクラマシンハ大統領は、来年度中にも予定されているIMF(国際通貨基金)からの2.9億ドルの融資取り付けを国際的な信用回復の呼び水とし、2022年4月の国家デフォルト宣言以来凍結されている日本のODA(政府開発援助)円借款プロジェクト等を2023年末までに再開する意向を示した。ODAにからむIMFの存在、これに似たような因果が約40年前にもあった。

1980年以降、スリランカは日本円を含む外貨建ての借款による大規模インフラプロジェクトを推し進めてきた。最近10年間ほどは、中国およびインドからの借款の割合が非常に大きくなったものの、2010年以前は、スリランカにとっての最大の2国間援助として日本のODAが大きな役割を果たしてきた。そしてそれは、IMFによる当時の緊急融資決定が大きく関係していたのだった。

2023年現在、経済崩壊中のスリランカが藁をもすがる思いで行っているIMFへの緊急支援要請だが、それは今に始まったことではなく、約3年前に実施された2020年の融資を含め実に16回ものIMF融資を受けてきた。1965年に第1回目の融資を受けてからというもの、55年間の歴史のうち実に33年間が、IMFによる経済再生プログラムの監督下に置かれている国がスリランカなのである。

さてODAとの関係だが、前述のジャヤワルダナ大統領時代の1983年に行われた当時9回目のIMF融資決定によって、スリランカ政府は一時的に国際的な与信を得ることができ、国内最長のマハヴェリ河流域の水力発電プロジェクトを中心とした各国の借款プロジェクトを次々と実行していった。

しかし、これらの政策はIMFの意図する経済再生プログラムとは方向性を異にしていたために、IMFからは不信を買ってしまうことになるという本末転倒、結局は開始後1年足らずで継続融資の中止決定がなされてしまった。その後も各国の大規模借款プロジェクト自体は進んではいったものの、プロジェクト契約時の発注金額の見積もりが甘かったものが多く、度重なる設計変更および予算上乗せを余儀なくされた。これがのちのちに、政府による借款返済計画を苦しめていくことになった。

この例に限らず、IMFとスリランカの歴史は、実りあるものとは程遠いものだった。昨年2022年9月に仮合意がなされたIMFによる実に17回目となる融資が、経済崩壊からの脱出の命運を握るといわれて久しいが、その受け入れ態勢が整わず、実に半年以上も融資が実行されていないという事実は、この国の歴史的体質が変わっていないことを示唆している。

政体を根っこから壊して再生させるほどの覚悟が為政者にない限りは、IMFの融資は,実りがなくなるどころか、中国の、ならぬIMF版「債務のワナ」ともいえる恐ろしい事態にスリランカが陥っていく可能性がある。そこで次回は、世界各国で過去に実施された、あるいは現在進行中のIMFによる支援プログラムの多難な例を見ていくことで、IMF融資受け入れ後のスリランカの行く末を占うことにする。

続く

Vol. 31:【コラム】スリランカが生む世界のアパレル -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

【楽園のコラム Vol.31】

スリランカが生む世界のアパレル

-スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

吉盛 真一郎

Managing Director Uploaded on 27th December 2022

気が付けばもう年末。コロンボ市内のショッピングモールは、2022年にこの国を襲った過去最大の経済危機の中にあっても華やかにクリスマスの装いを始めました。どこも地元の人たちで賑わっています。こういったモールは、原則として国内外に拠点があるブランド店やチェーン店の出店しか認められていない場合が多く、街の商店街のような掘り出し物の発見や、想定外の楽しみやおいしさに出会うことは少ないですが、一定レベル以上の安定した雰囲気を味わいに行くにはいいでしょう。

2022年はスリランカルピー安が急激に進みました。海外ブランドの衣料品などは、前年度比2倍以上の値段になってしまっています。政策によりVAT(付加価値税)の税率が今年5月に8%から12%、10月からは18%にまで跳ね上がったこともあり、物価の上昇はまだまだ続くでしょう。

ショッピングモールに陳列されている米国・英国・イタリア等の海外ブランド衣料品は、実はその辺のスリランカの山奥などで縫製・加工されていることがままあります。といっても模造品というわけではなく、正規の高品質製品としてそれぞれ本国へ出荷するべく工場生産され、厳しい品質検査合格後にブランドラベルや表示タグがつけられた最終製品は、スリランカ市場に出回ることなく、本国に輸出されるのです。それがまさに逆輸入、結局最も高価な海外ブランド製品に成り変わってスリランカの店に陳列されているの見ると、抗えない仕組みに対する忍びない気持ちと同時に誇らしい気持ちも湧くのです。

筆者がスリランカの山奥工事現場で暮らしていた頃、ダム湖のほとりに大きな縫製加工工場V.T Manufacturing Pvt. Ltd.がありました。毎朝7時半くらいになると、10数台の送迎バスが、若い女性工員さんたちを一斉に運んできます。7時50分には「始業10分前!」の勢いのあるアナウンスと国歌斉唱が外まで聞こえてくるので、なんだってこんな国の山奥でそんな厳格に工員さんたちを働かせているのかなーと思いながら、いつものんきに朝の散歩をしていたのですが、そこが世界に名だたるブランド製品が生み出されている現場だったとは、当時は気づきませんでした。

このような大規模縫製工場は、スリランカ内に700以上存在し、主要工場には最新技術機器が搭載されたイノベーションセンターが置かれ、各種有名ブランドの本国のトレーニングを受けた優秀なスリランカ人技術者たちによるデザイン開発が行われています。

スリランカのアパレル産業は、その父と呼ばれる米国人Martin Trustの投資によって約40年前にはじまり、現在、世界の有名ブランドと現地企業との合弁会社(JV)の数は20以上にものぼり、国内労働人口の15%に相当する99万人の雇用を生み、1986年以来輸出額において衣料品は全産業中首位(2021年は約45%)を保ち続けています。

スリランカの主要産業と言えば、紅茶・ゴム・ココナッツ、そしてこの高級衣料品と、この国に関わりのある方なら誰もが、ある程度の知識としてもっているはずです。農産品の類は普段あちこちで目にする機会があるので、実感が湧きやすいのですが、高級衣料品は、直接国内市場に出回ることはないため、その実態について一般市民も知る機会がほとんどなく、紅茶のように工場見学ツアーが大々的に組まれたりもしないためにもちろん外国人にとっても未知の世界です。

コロンボ郊外のマハラガマに、Universal Label Pvt.Ltdという会社があります。全国に点在する大規模縫製加工工場から衣料製品を受けて、ブランドラベルや表示タグの印刷と貼付けを行う会社です。ラベル・タグ類がつけられて最終製品化されたものは、経済特区(EPZ)にある縫製加工会社の集積場に納品され、輸出を待つことになります。今回、このUniversal Label社を訪問してみました。

同社は、スリランカからの輸出先第2位である英国のブランド衣料品を主に扱っており、ドイツ製やスイス製の印刷加工機械を駆使して、ラベル・タグ類の生産と貼付を請け負っています。

とくに目を引いたのは、出荷前の検品作業が全て女性たちの手で行われていることです。情報通信革命の波で、伝統的な単純作業に携わる女性達は減少の一途をたどっているものの、国内アパレル業界に関わる約240万人の雇用の実に78%は女性が占める(2021年時点)ことを考えても、世界の有名ブランドの品質を支えているのは、この女性達の繊細な感覚と忍耐力に他なりません。

2019年にインドに進出した日本のユニクロ(フーァストリテイリング社)が、主力製品をバングラディシュの工場で生産しているように、外資の大量生産工場は中国や東南アジア等のかつて低原価・低人件費が見込めた国から、現在それが見込める南アジアへのシフトが加速しています。もちろんそこにスリランカも含まれるのですが、同国民一人当たりのGDPが南アジア中最も高いことが示唆するように、バングラディシュ等にくらべると、世界の有名ブランドのアパレル請負産業がスリランカにおいて、製造原価や人件費面での優位に立つことはできないといわれています。が、前述したように約40年前からの歴史的経緯もあり、品質管理については、他の追随を許さない水準を保ち続けており、それこそがスリランカに工場をもつことの最大の利点になると、前出のUniversal Label社の取締役Shanil Kulatilake氏の言葉には強い誇りが込められていました。

ちなみにバングラディシュのチッタゴン港からの欧米へのアパレル製品輸出は、その約40%がトランシップ(船間の積み替え)のためにスリランカのコロンボ港を経由します。これは、チッタゴン港は水深が浅く、小型・中型船しか入港できない為、水深に恵まれているコロンボにて長距離輸送用の大型貨物船に積み替える必要があるためです。しかし2022年4月前後に始まったスリランカの経済崩壊時には、コロンボ港でのトランシップの際に活躍する大型トラックなどの燃料が枯渇し、バングラディシュ発の衣料品が同港で滞留してしまうことが大きな問題となりました。これによりもちろんスリランカ自体の輸出機能も一気に停止してしまいましたが、スリランカが現在も続く政治経済の危機を乗り切ることができれば、インドやバングラディシュのように日数と費用を要する他港でのトランシップに依存する必要がない分、アパレル業界においても南アジアでの優位性を発揮することができるはずです。 (おわり)

Vol. 30:【コラム】政治経済崩壊と憲法第9条 -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

【楽園のコラム Vol.30】

政治経済崩壊と憲法第9条

-スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

吉盛 真一郎

Managing Director Uploaded on 26th March 2023

スリランカの民間のバスの運転台付近が面白い。だいたいが仏陀とヒンドゥ由来の神々の電動パネルを掲げ、パチンコの大当たりのようにチカチカ輝いている。なかには仏殿を模したような凝ったつくりの運転席まわりを見かけることもある。

そういう「改造模範バス」に限って、他のバスとの暴走レース、急アクセル急ブレーキによって体の不自由な人々へ無情のバリアが強いられ、悩みは深い。公共交通の原理が働いていない我執我欲の運航ダイヤや、横柄に客を詰め込んで切符を一切切らずに金だけを徴収していく無能な仕組みは、社会科見学にもぴったりだ。

とくに無秩序状態なのはコロンボの138系統路線である。多分、まずはこういう慣習や仕組みの撲滅が始まれば、徐々に民度が底上げされ、ひいては政治モラルもあがることと思う。

「国は、仏教を何よりも最優先させ、その保護と原理の推進を行う義務がある。」これは1978年に制定されたスリランカの新憲法第9条の条文である。幾億の矛盾がはびこる世にあって、建前(そう決まっているからヨ)と本音(そうはいってもネ)の間を無意識に行ったり来たりするのが愚かな我々なのだが、2022年のスリランカの政治経済崩壊時に露呈した国の本性・品格と、最優位である仏教の教義内容のあまりの乖離には舌を巻く。

第9条といえば日本国憲法のそれも建前と本音の同居の代表格だ。軍隊を持ってはいけない国の軍事費が世界第9位であるのも、仏教を実質的な国教とする国のトップから草の根にいたるまで、お釈迦様の教えにきわめて不忠実であるもの、矛盾ということでは変わらない。 (おわり)

Vol. 29:【コラム】ビデオ会議時代の心得 -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

【楽園のコラム Vol.29】

ビデオ会議時代の心得へ

-スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

吉盛 真一郎

Managing Director Uploaded on 25th March 2023

Vol. 28:【コラム】慶應義塾大学機関紙『三田評論』への寄稿 "熱帯の島でのとんだおせっかい" -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

【楽園のコラム Vol.28】

慶應義塾大学機関紙『三田評論』への寄稿 “熱帯の島でのとんだおせっかい”

-スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

リンクはこちら

リンクはこちら

https://www.mita-hyoron.keio.ac.jp/crossroads/202303-1.html

吉盛 真一郎

Managing Director Uploaded on 11th March 2023

Vol. 27:【コラム】海峡を渡っていた鉄道 -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

【楽園のコラム Vol.27】

海峡を渡っていた鉄道 -スリランカ コンサルタントの南アジア紀行-

吉盛 真一郎

Managing Director Uploaded on 30th October 2022

国境カーテン

2022年は仕事の関係上、スリランカのコロンボと南インドのチェンナイを行ったり来たりしていますが、知って慣れていくほどに、互いに別次元の世界であることを実感します。たった60分の飛行時間では心の切り替えが間に合わないほどです。いつも到着後すこしの間は、どちらに居てもめまいを覚えます。

時空の分断力。天から垂れ下がる国境カーテン。大陸横断の壮大な国内移動よりも、海峡のあっち側に渡るだけの国際移動のほうが、より多くの異質さに出会います。しかし国境は絶対というわけではありません。そもそもセイロン島イコールひとつの国だった時代はほとんどありません。

はるか紀元前3世紀から1600年間以上にもわたって、一体誰のものだかわからなくなるくらいの領土争いが、島内や南インド圏の王朝によって繰り広げられました。その後、西洋の侵略による約450年間の帝国支配を経て、ようやく島の独立を勝ち得た最後の70年間だけ、スリランカとして存在しているのです。涙の雫のようなかたちをしたその国境線は永遠に守られてゆくことなどないのです。

海峡を渡っていた鉄道

インドとセイロン(今のスリランカ)が大英帝国からそれぞれ1947年と1948年に独立する前までは、セイロン国内の卸売業の90%、小売業においては40%がタミルナドゥ州やケララ州のインド人商人によって牛耳られていました。各種事務系の分野でも1950年代、その雇用の約半数は非多数派のタミル人によって占めらていたという当時の報告書があります。これには1915年に両国間を結ぶ海峡鉄道が建設されたことが大きく関係しています。

それ以前は、英領インド帝国から大量の労働者を移送するために船が使われていました。セイロンの紅茶プランテーションでの慢性的労働力不足を補うためです。それは南インドのトゥティコリン港とセイロンのコロンボ港の間のポーク海峡の荒れ狂う波の中を約22時間費やしての、非常に困難な船輸送でした。

1870年代大英帝国政府は、両国から突き出た半島をつなぐ国境鉄道橋を架ける計画を策定しました。しかし莫大な予算を要するこの案は結局却下されてしまいました。それでも冒頭の写真にあるインド側の半島の先端までの海上鉄路(Pamban Bridge: 現存)は造られました。セイロン島側も半島鉄路が敷設されました。その間の24kmの海峡間は、蒸気船を運行させ、列車を桟橋に横付けにして入出国審査と乗り換えが円滑に行えるようにしました。

かくして実質的に直通でマドラス(現在のチェンナイ)からコロンボまでの乗車が可能になる、いわゆる”Boat Mail(直訳すれば船付きの郵便列車)”が1915年に実現し、双方の交易と人的移動がますます盛んになったのです。

再び、なるか

しかし両国の独立後も存続したこの海峡鉄道も1964年に廃線となりました。サイクロン(強い熱帯低気圧)の猛威によって、インド側半島の最果ての村Dhanushkodiが、鉄道客100名の犠牲とととに壊滅し廃墟となってしまったのです。ただ、前述したインド側の海上鉄路は今も使われており 、鉄道ファンの憧れのスポットとなっています。スリンランカ側も内戦時代に破壊されたマンナール島への橋が日本のODAによってマンナール大橋(道路橋)として2010年に生まれ変わり、別ルートで鉄道も復活し、両国の半島の距離は再び限りなく近づいていると言えます。

以上

Vol. 26:【コラム】】「下から読み」のススメ? -スリランカ コンサルタントの会計税務よもやまメモ-

【楽園のコラム Vol.26】

「下から読み」のススメ? -スリランカ コンサルタントの会計税務よもやまメモ-

吉盛 真一郎

Managing Director Uploaded on 30th October 2022

以前、インドの国内便の機内で日本の文庫本を読んでいるとき、隣席の熟年インド人男性に、「お前のその文字は、下から読み上げるのか、それとも上から読み下げるのか。」とちょっと居丈高に問われ、「あまりに不躾だ。からかう気なのか。」と憤慨したことがありましたが、後で調べると、書字方向が縦の国は世界的にも珍しいようで、熟年インド人男性の素朴な疑問だったことがわかりました。

書字方向とは全く別の話ですが、『決算書は「下」から読む、が正解!』 (前川修満 著 SB新書) という書籍があります。ある意味においては、作り手目線でつくられているともいえる財務諸表は、下から読む(最終ページから読むという意味ではなく、それぞれの表の総計や、各項目の小計等から、推論を組み立てていき、全体の状況を判断する)ことを薦める内容なのですが、もっともなことです。

会計監査の結果として出来上がる監査報告書も、とくに起承転結に満ちた構成になっているわけではないので、クライマックスを期待して1ページ目から最終ページ目まで読み進めていく必要は全くなく、読む人にとって重要な情報をうまく釣り上げていくことこそが肝要だと言えます。

さらに全く別の話になりますが、落ち着きのない性格かつ、読書のスピードが遅い筆者(序章担当)は、ある程度長いコラム等に遭遇して「面倒だなー」と感じた時は、まず、一番下の段落から読んでしまい、わけもわからぬまま、一応「読んだ気」になっておいてから、そこから逆さ読みしていったり、今度は上から読み下げていったり、上往下往しているうちに気づいたら全部を読み終えている、という不埒な方法をとっています。そして仕上げにざっと上から総括読みしてシメます。心理的なごまかしにすぎないのですが、有効な人には有効かもしれません。

本章が佳境に迫る、結構下の方の内容が一番重要であるのは、まさにこのコラムがそうですので、ぜひ毎回、上はトバしてでも最後の方から読んでいただきたいと思います。

以上

Vol. 25:【コラム】】「やらねばやられる、だからやる」 -スリランカ コンサルタントの会計税務よもやまメモ-